近日,清华大学心理与认知科学系在吕大龙楼召开为期2天的2025年春季学期教学研讨会。会议围绕四大主题展开深入研讨:春季学期课程经验总结、秋季学期新课设计、研究生课程体系建设与AI赋能教学创新。会议由心理系副主任伍珍主持,全系教职工齐聚一堂,凝聚共识,共谋育人新篇章。

本次研讨会聚焦人才培养目标的反思和优化,重申理论学习与动手实践并重的教学理念,致力于培养学生掌握心理学、脑科学与人工智能的核心知识和方法技术,重点提升五大关键能力:研究能力(发现和提出正确问题),统计能力(探寻万事万物之间的关系),逻辑能力(从已知推演未知),心理能力(理解自己,洞悉他人),修辞能力(说服他人,引领革新)。

围绕这一目标,心理系持续推进以“现象式教学+项目式教学”为核心的改革模式:通过对现实现象的观察与分析引导跨学科思辨,结合实践导向的实验项目,培养学生的批判性思维与创新性问题解决能力,夯实其未来从事科研、智能技术研发、心理健康服务等多元路径的基础。

聚焦前沿课程,深化跨学科融合

本次研讨会系统回顾了2025年春季新开设课程的教学改革经验,包括《心智的演化与发展》、《心智进阶》、《神经元与神经环路》、《中枢神经系统与解剖》等,并就即将开设的新课《脑的认知机制与行为》《脑启发的人工智能》等课程展开集体研讨。心理系已连续4年开展每学期全系教学研讨,以集体备课、案例研讨和学生反馈为抓手,推动课程持续优化迭代。

心理系党委书记李颍在开幕致辞中高度评价了教师团队在教学改革中的探索和付出,并对未来的发展寄予厚望。

梅赐琪发言

新雅书院院长梅赐琪受邀做教学经验分享。他以《“学”会的,还是“教”会的?——关于课堂教学功能的反思》为题,用3个理论框架和12个课堂实例,引导全系教师重新审视“教学到底发生了什么”。他以新雅“学术浪漫”系列、小班教学改革等案例,呼吁从“教”会走向“学”会,把课堂变成“寻路”而非“照耀”,引导学生进入学习情境,激发学生持续学习的信心,进而“让学生学会老师自己还不会的东西”。

核心课程亮点纷呈,教学成效初显

《心智的演化与发展》由心理系教师伍珍和张一思联合开设,围绕心智起源和发展,探讨从微观基因到宏观社会文化因素之间的交互作用。从感知觉-运动、学习推理、情绪情感、语言思维等主题出发,采用现象式教学,结合学术汇报、学术辩论、BBS评论、多视角研讨、实习实践等多元项目式任务,强化学生的批判性思维、团队协作和表达能力。教学研究数据显示,该课程在激发学习兴趣和好奇心、提升批判性思维和科研志趣方面效果显著。

《心智进阶》聚焦社会与健康,通过异常心理-健康心理-社会心理的立体交叉视角,将现象式教学与项目式教学深度结合。从真实临床案例和心理健康领域实际现象出发,以前沿学术争论为切入点(如"心理障碍的分类诊断系统的利与弊"等),通过文献精读、学术辩论和批判性写作三阶训练,引导学生在夯实基础的情况下深入思考心理学领域的前沿争论与学术问题,系统提升学生的思辨能力和创新思维能力。课程设置的Field Study模块深度展示心理健康和人工智能的交叉学科在实际社会生产中的应用,实践活动获得学生一致好评。

《科研生涯管理》课程由心理系教师刘静远开设,课程目标为提供科研实践基础,以“科研小白如何一步步成长为科研达人”为主线,依次设置科研过程概述、生涯规划、伦理践行、学术规范、论文写作、学术报告、瓶颈应对等8个主题单元,支持同学走出“科研第一步”,建立职业发展的信心与路径。

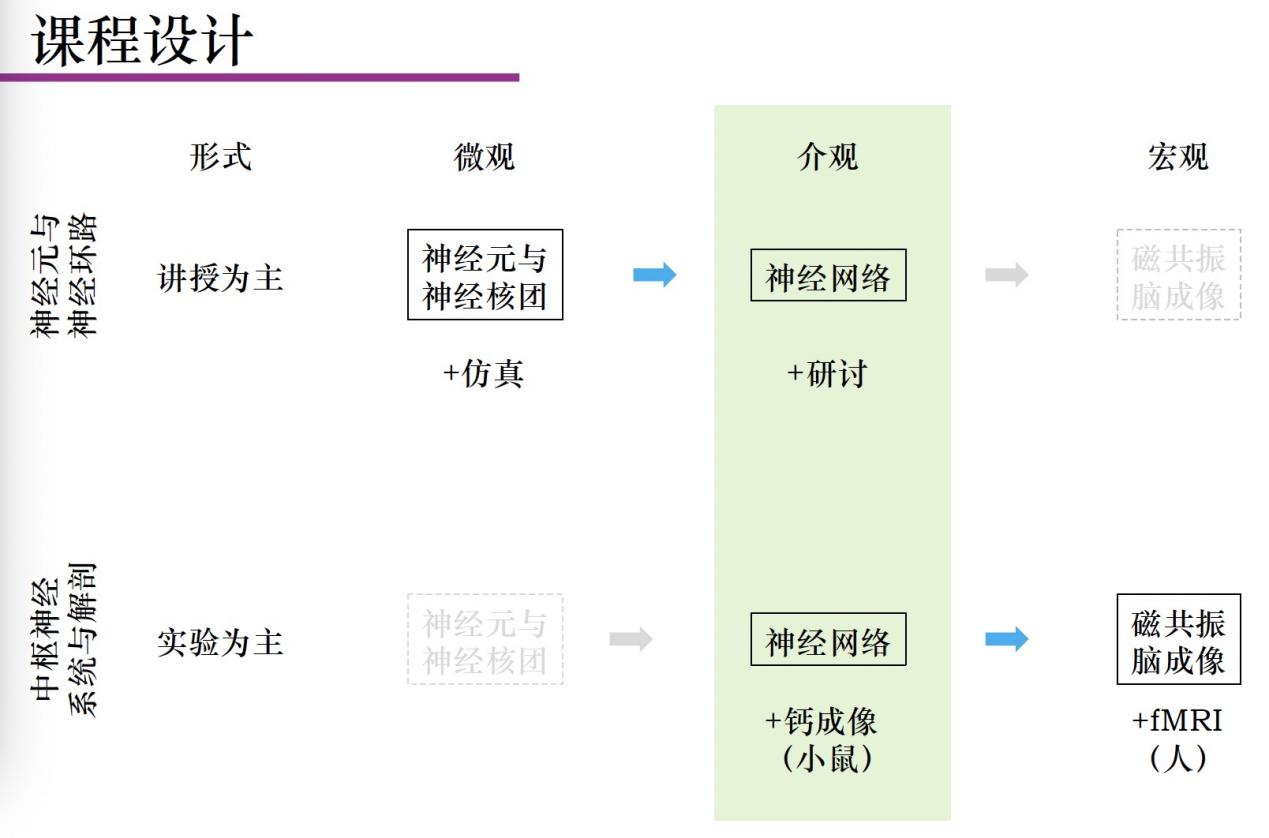

心理系主任刘嘉以“理解脑,操纵脑,仿真脑(understand the brain, manipulate the brain, and simulate the brain)”为教学核心目标,系统分享了《神经元与神经环路》《中枢神经系统与解剖》两门脑科学方面基础课程的教学探索与实践。《神经元与神经环路》以“现象式学习”教学为核心模式,聚焦微观-介观层级的“离子通道模型→钙成像→神经核团”链条,强调跨学科思维培养。课程还辅以AI工具以支持学习总结。《中枢神经系统与解剖》则以“项目式教学”为核心模式,贯通介观-宏观层级的“小鼠开颅-钙成像-人脑 fMRI”技术路径,突出实践培养,循序渐进地构建学生的实验思维与系统学科知识架构。

《神经元与神经环路》与《中枢神经系统与解剖》课程设计

2025秋季新课预告:心理、脑与人工智能的深度融合

2025年秋季,心理系将推出多门前沿新课:由心理系教师严超赣主讲的《脑的认知机制与行为》以TMS-fMRI联用为核心技术,学生将完成“认知概念→实验设计→个体化脑调控→行为-脑活动分析→论文撰写”全流程训练。课程强调个体化靶点计算与神经环路解析,直接服务于抑郁症等疾病的精准干预研究。课程以“项目式教学”贯穿课程设计,支持学生将理论与实践相结合,培养解决问题的能力和系统性科研思维。

由心理系教师弭元元和王立元合授的《脑启发的人工智能》将系统梳理生物神经环路与类脑计算的理论-实践路径。课程采用项目式教学,涵盖受突触可塑性、神经元、神经网络的神经信息加工机制启发的多个类脑算法模块,并要求学生完成可复现的NeuroAI创新研究并做学术报告展示。

AI赋能教学:从助教到“智能课堂”

心理系教师钱静以《心智、个体与文化》为例,展示了从AI助教开发、运用到实证的纵向研究。通过三个学期两个模型的开发有效提升了学生的批判性思维能力,受到了学生的一致好评。其中GLMalpha的单盲测试中,学生评价AI助教的反馈优于真人助教,而GLMC²对学生创造力和批判性思维的启发又优于GLMalpha的AI助教。整体来说AI助教能有效提升教学效率与学生体验。

教育学院教师于济凡分享了MAIC(Massive AI-empowered Courses)平台的功能与建设进展。MAIC是通过AI守护和运行的课堂,集成了大模型与多智能体系统,支持全过程备课、智能答疑、学情反馈、情感陪伴等。

此外,心理系副主任张丹分享了研究生课程将从“通识底座→专业进阶→智能增能”三级架构出发,构建兼具通识性与智能化的系统性人才培养体系。

展望未来:交叉融合,守正创新

教学研讨会最后,李颍在总结中系统回顾了全系深入学习贯彻中央八项规定精神学习教育、深化作风建设、服务学校心理健康工作的阶段性成果,并对暑期理论学习、师德师风等要求做出提醒。

刘嘉总结

刘嘉指出,未来心理系将加快高层次人才引育、强化跨学科融合,打造具有国际竞争力的心理学科高地,为学校迈向世界一流大学贡献“心”力量。