清华大学脑与智能实验室(THBI)王小勤教授团队近日在《Cell Reports Methods》期刊发表了命名为“MarmoPose”的多狨猴三维姿态实时追踪系统。该系统由清华大学生物医学工程学院博士生程超群及实验室其他成员共同研发,能够实时准确追踪多只狨猴在自由活动场景下的三维姿态,并支持在线运行以实现行为学和神经科学实验的实时闭环控制,为狨猴行为学和脑科学研究领域提供了一个强有力的工具。

图1. 狨猴 (Common Marmoset, Callithrix jacchus)

狨猴是一种非人灵长类动物 (Non-human Primate),近年来被广泛应用于脑科学研究。相较于啮齿类动物(如小鼠、大鼠),狨猴不仅具有更接近人类的复杂大脑结构,也具备与人类更相似的感知和认知能力。与其他灵长类动物(如猕猴、黑猩猩)相比,狨猴具有体型小(体重约400克)、繁殖快(每年繁殖两次,每次产2-3幼仔)、发育期较短(18个月达到性成熟)、社会交互行为复杂、叫声种类丰富等特点,尤其是具备基因改造的可行性,这些特点使其成为了神经科学研究的理想高等模式动物,是脑科学和生物医学领域研究发育期和衰老过程不可多得的非人灵长类模式动物。

本研究从实验构思、设备研发到实验数据采集及分析全部在清华大学非人灵长类研究中心(Nonhuman Primate Research Center, Tsinghua University, THU-NPRC)完成。THU-NPRC位于清华大学校园内,于2022年正式投入使用,是一个具有国际标准的现代化非人灵长类综合研究设施。中心具备专业的狨猴繁育和研究设施、先进的脑成像与电生理实验设备和9.4T高场磁共振成像系统,为狨猴在神经科学、行为学、疾病研究等领域的全生命周期研究提供了强有力和全方位的支持。中心作为校级科研平台,依托清华大学脑与智能实验室管理,对全校及北京地区脑科学研究团队开放共享。

图2. 清华大学非人灵长类研究中心(THU-NPRC)

实时追踪多狨猴的三维姿态对于行为科学和系统神经科学研究具有重要意义。通过这种方法,研究者可以根据狨猴的三维位置和姿态实时控制改变实验条件和刺激,深入探索狨猴的个体和社会行为。尽管近年来已有多种动物姿态追踪系统被提出,如DeepLabCut和SLEAP系统支持离线的多动物2D姿态追踪,DANNCE支持离线的单动物3D姿态追踪。但是,目前在动物行为学领域尚无系统同时满足“多动物”,“三维”和“实时”三个关键需求,而且很多动物姿态追踪系统需要特殊的实验环境和设备。为解决上述关键问题,王小勤教授团队开发了MarmoPose系统,能够在普通动物饲养空间的条件下实时准确追踪多只狨猴在自由活动场景下的3D姿态,该系统具有以下核心创新点和优势:

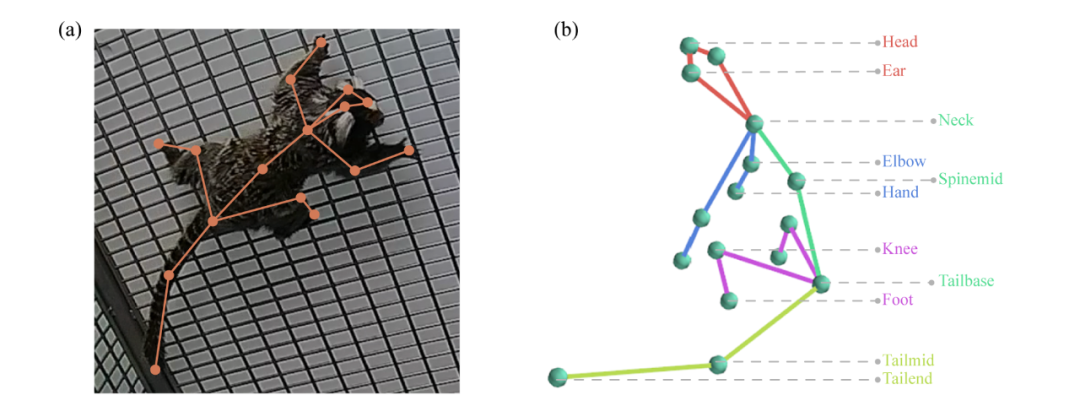

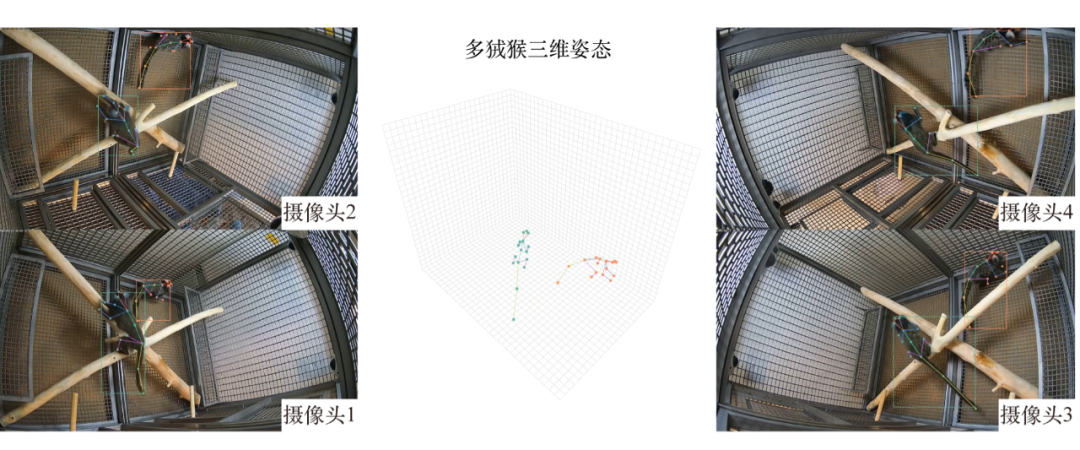

(1)高准确性和姿态完整性。MarmoPose选取16个身体节点来表征狨猴的完整身体姿态,同时创新性地利用狨猴骨架模型(图3)这一先验知识来辅助预测被遮挡的身体部位,实现了准确且完整的多狨猴三维姿态追踪(图4)。

(2)实时追踪,支持闭环实验控制。MarmoPose支持根据实时重建的多狨猴三维位置和姿态控制实验条件和刺激的改变,实现实验的闭环控制。

(3)灵活性和可迁移性。MarmoPose采用模块化算法设计,只需少量新标注数据即可适应新的实验环境。此外,该系统仅需4个摄像头即可在狨猴日常生活的猴笼中部署,具有极低的实验环境适配成本。因此,系统可以被灵活迁移到不同的实验环境中。

图3. (a)狨猴身体关键点位置示意图(b)狨猴骨架模型

图4. MarmoPose在普通饲养笼环境实现准确的多狨猴三维姿态追踪

MarmoPose系统为狨猴行为学研究提供了一种强有力的技术手段。未来该系统可以与感官刺激、电生理记录和光遗传技术等结合,进一步探索神经和生理活动与行为表现的潜在联系,推动狨猴行为学和脑科学研究的发展。MarmoPose系统的低成本和简单硬件要求有望使其成为狨猴研究领域被广泛使用的三维姿态追踪系统。

参考文献:

Chaoqun Cheng, Zijian Huang, Ruiming Zhang, Guozheng Huang, Han Wang, Likai Tang and Xiaoqin Wang. A real-time, multi-subject three-dimensional pose tracking system for the behavioral analysis of non-human primates. Cell Reports Methods (published 17 February 2025)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667237525000220